オーストラリアはコロナウイルスが毎日8-9万人出てしまっていますが、政府もwith コロナ政策となり、私が住んでいるクイーンズランド州も国際線のボーダーもオープンして、各自で気をつけてくださいという感じです。

私も3回目のワクチン注射を打ちましたが、幸いにも副反応もなく、日々走ったりサッカーしています。

私はフィジオとして日本とオーストラリアで16年間、筋骨格系(整形外科、スポーツ領域)で働かせてもらっています。

病院、クリニック、スポーツチーム等々で、たくさんの患者さんと接する機会をいただいたきました。

私たちフィジオは、怪我した人を診断・治療をしてお金をいただいているので、怪我がないと、生活が・・・。と、いうのはあるのですが、『予防ができたらどれだけいいだろう』と思うきっかけがあって、予防について勉強するようになりました。

この予防プログラムの前進を日本にいた2007年頃、病院の先輩と翻訳してプレゼンをしたのですが、たくさんの研究がこれから出るだろうと話して、はや15年。

その前に、予防やリカバリーを本気で勉強したくなった出来事がありました。

先日、冬の高校サッカー選手権で見事、青森山田高校が圧倒的な強さで優勝し、高校生のタイトル3冠を取ったのが記憶に新しいですね。

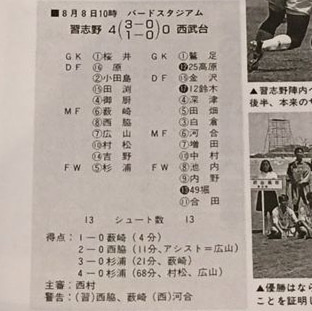

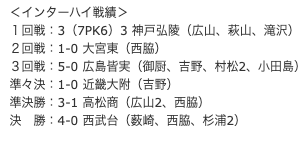

私事ですか、私も中学生の時に1995年のインターハイで福田健二、広山望、御厨景選手ようする習志野高校が全国制覇して、中村俊輔選手が属する 桐光学園 VS 北嶋秀朗選手が率いる市立船橋の決勝を見て、高校サッカーにあごがれて習志野高校サッカー部に入りました。

(サッカーマガジンより)

そして、冬で雪の決勝となった 帝京 VS 東福岡

昨年引退した玉田圭司選手はじめたくさんののちにJリーグで活躍する選手を見て、、、

何度か書きましたが高校に入って3ヶ月。

ミスター新潟と言われた本間勲選手に3m先からノールックで振り向きざまにまた抜きされ、挫折に挫折を味わって、自分がプロに行きたいと口に出していたことが恥ずかしくなりました。

で、自分も怪我したこともあり裏方であるフィジオになろうと決めたわけですが、、

(よくある怪我がなければプロになんてことは全くなく、全力でやって全力で努力してイマイチという残念な選手でした。笑)

前置きが長くなりましたが、サッカーは大好きですし、その後も母校のサッカー部のフィジオとして帯同させてもらい、数々の笑いや涙を経験させてもらいました。

特に選手権は高校最後の大会です。高校生ならこの大会のために3年間、苦しい練習をしてきたのだから、全力でプレーさせてあげたいというのがフィジオの思うところです。

しかしながら、ある年、チームのエース選手が選手権の数ヶ月前に前十字靭帯断裂という大怪我をしてしまいました。

通常であれば手術して、6-9ヶ月リバビリをしてやっと試合復帰という怪我です。

ですが、高校最後の大会まで数ヶ月、手術をしていては間に合わないということで、ドクター、監督、親御さんと話し合い、選手の強い要望もあり保存で最後の大会のピッチにちょっとでも立てればということでプランを立てました。

これは、医療者だけの立場では絶対に反対です。

なぜなら、サッカーの様な横の動きがある激しいスポーツは、走れるようになっても”急な動き”で膝崩れ🦵のように「ガクッと」なるこので、半月板や軟骨など他の怪我につながるからです。

それらより、将来的にダメージがないともいえません。

ですが、サッカー人としては、自分が怪我をしてもきっと最後の大会に出たいと思います。

(イマイチの選手だから怪我して足を引っ張るから出れないよというのは置いといて)

だって、これで高校最後の試合。

別に骨が折れようが、勝って選手権に。。。と、いう思いで三年間やってたし、

だから2時間かけて朝5時に出て通って、ってなってましたから、、、

(私の場合、わずか17年しか生きていないのにこの選手権が全てのように思っていましたので)

これは日本の教育やシステムの問題でも有るし、逆に仲間との絆、等々、いいこともあるので簡単に言えることではないですか、甲子園での連投、燃え尽き症候群、マスコミの過度な持ち上げ、ドラマ化したがる等々、怪我を押してまでやる美学みたいな表現に疑問を感じる時もあります。

(と言いつつ、熱闘甲子園や箱根駅伝の裏側みたいな番組はどっぷり観てしまいます)

高校選手権にはそれだけの思いをさせてくれるものがあるから、何より選手と親御さんが望むのなら、ということでドクターとも相談して、筋トレ、テーピングで、時間限定で出場ということになりました。

試合でもガチガチのテーピングで、おそらくその選手の50パーセントくらいの実力でしたでしょうか?

でも最後10分でしたが数試合、出場し、終わったら腫れてを繰り返して大変そうでしたが、頑張りました。最後、名門ライバル高に延長で負けて選手権は叶いませんでした。

その後、無事に手術をして競技復帰はしましたが、今でもその時のことが正解かどうかはわかりませんし、医療は医療者のためではないので、私がとやかく言える立場ではないですが、

(今年の選手権でも同様のケースを見て、マスコミは美学のようにしていたのは少し複雑な感情でした)

選手が理解して、親御さんもリスクを理解してやるのであれば、それに100%協力するのが医療者の役割だと思っています。

(”神の手”とか、”これをやればと絶対いい”というのとは違います。エビデンスを基に、最大限の治療を提供することが大事だと思います。)

そんな出来事から予防の重要性を肌で感じ、勉強し始めました。

要するに、今までは

怪我をしてからフィジオが診療することが多かったですが、

もっともっと予防について勉強できたら、

極論は予防のトレーニング治療やリカバリーにフィジオが関われたら、

選手はもちろんハッピーだし、フィジオも、怪我が減っても生活は出来るからお互いwin-winと思っています。

そこから(もう10年近く経ちますが)予防やリカバリーの文献を読むことをはじめました。

長くなりましたので、予防の文献は次回の会で更新します。

最後までお読みいたたき、ありがとうございました😁

One thought on “FIFA 11+トレーニングプログラムでの怪我の予防について(前編)”

Comments are closed.