今回恥ずかしながら、私自身がサッカーの試合で足関節捻挫をしてしまいました。

現在リハビリ中なので、簡単にご紹介させてもらいます。

今回はサッカーの試合中、足首の靭帯損傷をしてしまい、今はムーンブーツという固定用の装具をしています。

その経過や診断から画像、処置の流れをご紹介します。

まず、火曜日のナイトゲームで、前半と後半に捻ったのですが、特に後半最後の捻挫は後ろから相手に蹴られるような形で内反損傷しました。

感覚的には‘足首がグキッと’外れるような感覚。

すみません、大袈裟ですがそんな感じでした。笑笑

で、試合で怪我したら、まず通常は理学療法士が近づいて行き、状態をチェックします。

プロリーグでもまず、理学療法士がグランドで走って選手に寄って行きます。

子供のリーグとかではスポーツトレーナーの資格(理学療法士の学生の方とかExercise Physiologist)の方がいることもあります。

その後は、ロッカールームでテーピング等の処置、もしレントゲン等の画像が必要であれば、理学療法士がそこで処方箋を書きますが、初期は特に痛いので、基本的にはオタワルールというエビデンスに基づいて、レントゲンを撮影するかどうかは決めて行きます。

オタワルールとは

(急性の足首の痛みで、以下の症状がどれか一つでもあれば骨折が疑われるので、レントゲンの検査が必要だと言われています。)

①脛骨内くるぶしより上方6センチまでの圧痛

②腓骨外くるぶしより上方6センチまでの圧痛

③第五中足骨基底部の圧痛

④舟状骨の圧痛

⑤患肢で4歩以上荷重ができない

ちょっと細かくなりますが、このオタワルールのSensitivity (感度)55.6%、Specificity (特異度)90.1%と、この論文で出ています。

感度が高い検査が陽性では病気である確率が高いということになり、言い換えれば陰性の時は病気でない確率が高いことになります。そのため, 感度が高い検査法は陰性のときに威力を発揮することになります。

逆に、特異度が高いということは、検査が陰性の時に病気でない確率が高いとい うことになり、言い換えれば陽性の時はその病気、疾患である可能性が高いということになります。

このオタワルールは特異度が高いので(文献によって違いますが)、もしこれが陽性の時はレントゲンを撮影した方がいいということになります。

私の今回の場合は、2回目捻った途端、もちろん歩くことはできませんでしたので、ケンケン(片足立ち)でした。

その後、ロスタイムに点取られて負けてしまい反省をしなければと、びっこでパブに行き、ビール🍺を飲みながらズキズキする痛みに耐えながら反省会😭

これは明らかに良くないですね。

はい、分かっています。が、、

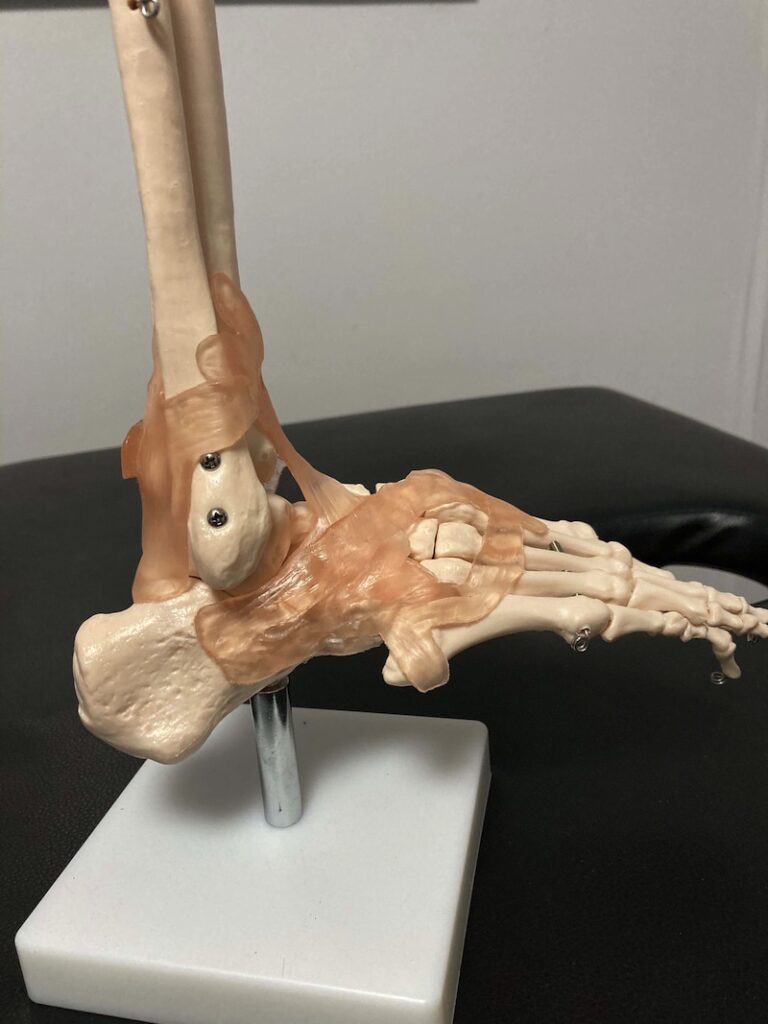

話を戻すと、評価では痛みが上の②のくるぶしの上、模型写真のネジの部分に明らかなシャープな痛みを感じました。

もちろん靭帯部の圧痛もありましたが、骨に痛みがありました。

オーストラリアは画像処方も理学療法士もやりますので、職場の後輩と相談して、レントゲン撮影、歩けないのでムーンブーツという写真のものを処方してもらいなんとか、歩いてました。

結果は、

急性期の骨折は無し(必要なかったじゃん、大袈裟じゃんと思われる方、その通りです。笑)

古い骨折がいくつか、距骨という骨が繰り返しの捻挫で変形し、前方インピンジメントの初見が。

’Mild deformity of the right talar dome with mild flattening and a prominent process along the dorsal aspect of the talar neck、prominent osteophyte arising from the anterior distal tibia’ (画像説明)

今まで何度も捻挫して、最近は引っかかったり痛みが結構あったので納得。

まあ歳ですかね。

何はともあれ、前距腓靭帯グレード2損傷、踵腓靭帯損傷として、診断してもらい、エクササイズ等を始めました。

患者さんに偉そうにいつもやってくださいって言っている自分ですが、患者になるとなかなか難しいですが、今のところ頑張ってエクササイズをやっています。

早く治せるように頑張ります。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。