私のクリニックでは、今年オーストラリア一部リーグのブリスベンロアーアカデミーと提携させてもらい、

若きサッカー選手のフィジカルチェックをさせてもらっています。

(ここから将来的にブリスベンロアー、敷いてはオーストラリア代表🇦🇺として活躍してくれる選手が出てくるかもしれません)

キャプテンTom AldredとJay O’Shea

長男のサッカークラブに来ていたのですが、子供たちの撮影にちゃっかりパパも映ってます^^;

本題に戻って、、、

フィジカルチェックって何??

と思われる方もいると思うので、簡単に説明します。

ぼくたちフィジオは、怪我をしてから、診察→診断→治療をするというのが大きな流れですが、

子供の成長期の年代での怪我で苦しむ選手が大いのも事実です。

ただそういった成長期年代のスポーツ活動は色々な意味で有効で、

仲間との繋がり、

勝つ負けるの現実を学ぶ、

上の学年や大人との関わり、

勉強のための脳が活性化等々、

様々な偉い人がスポーツの効果を研究からも述べています。

しかしながら怪我によって長期にサッカーができなかったり、最悪、辞めざるを得ない選手もいる場合があります。

違うことがしたくてやめるのは仕方ないとしても(サッカーが全てではないので)、少しでも怪我でやめないといけない子供たちを減らしたいです。

全てではないですが、研究も進みこの怪我はこの部分の柔軟性の低さと関わっているとか、どこの筋力低下が関係しているかというのが少しづつわかってきています(まだまだわからないことの方が多いので日々勉強ですが、、、)。

そういった面からも怪我を予防できたらいいと思います。

(詳しくは以前のブログに前編、後編と分けて予防の重要性を書きましたので見てみてください

要は今回のフィジカルチェックは、

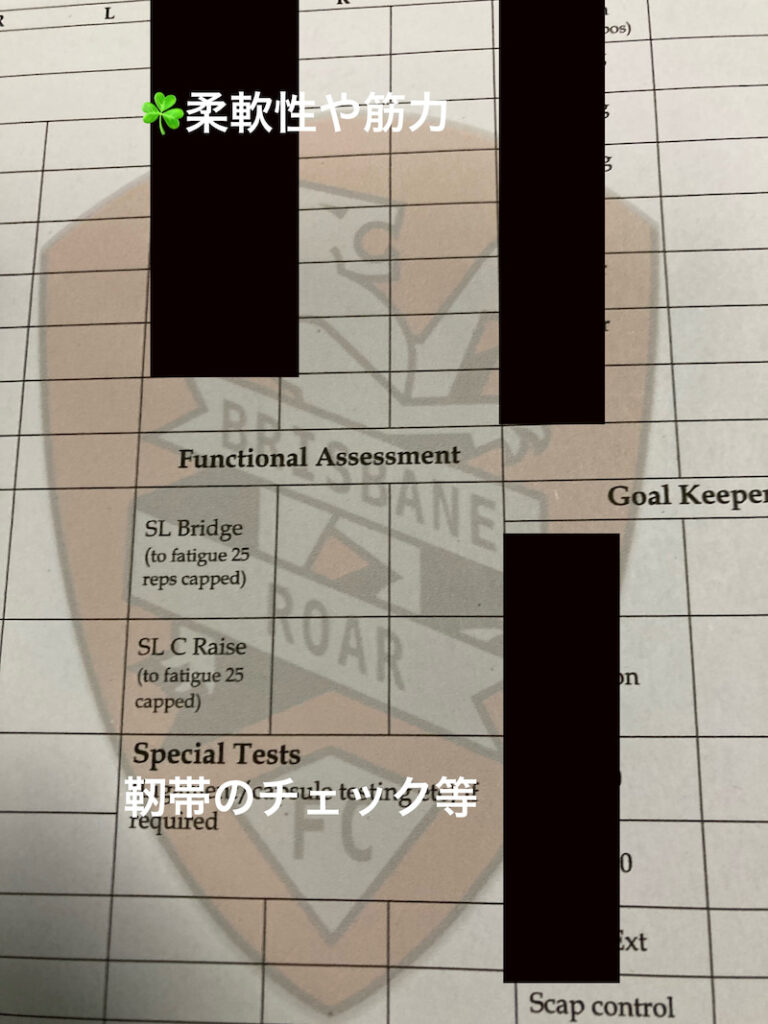

8-16歳くらいのアカデミーの選手がシーズン前に体のチェックをするというものです。

約30分かけて

今までの怪我の既往、

利き足や練習時間、

ポジション、

身長の伸び具合から靭帯のチェック、

圧痛の有無、

柔軟性等々記載してチームに提出してまとめます。

いくつかの項目は

怪我のリスクになるので、

柔軟性やバランス等を怪我する前からトレーニングしましょう

という感じでアドバイスします。

また、万が一怪我をしてしまったら

こういう項目が関連していたのでは?というような研究を、

何年かかけて相関を調べていく、というのがフィジカルチェックの内容になります。

予防の健診で言うとみなさんの馴染みがあるものでは、がん検診があるかと思います。

がんも早期に発見して早期に治療すれば治りがいいと言うことはご存知だと思いますが、

スポーツ現場でもその通りです。

例えば乳がんのマンモグラフィは、、、、25%の死亡率減少効果があり

皆様も馴染みが深いと思います。(国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部より)

少年野球の野球肘も、今は日本でかなり超音波を使って現場で検査して、

リスクのある子供はより詳細な検査を受けるという感じで進んできています。

健診で発覚する率

野球肘は約2.7%が早期に発見できると言われています。(堀内2008)

もう一つ、サッカーではJones骨折という、

足の第5中骨の骨折(疲労骨折)が大きな問題になっています。

Motokiの学会スライド

というのもJリーグのあるチームのフィジカルチェックをしていた時に既往を調べたら約20%の選手に骨折の既往があって、

解剖学的に血流が少なく、繰り返し起こることが多い骨折だったんです。

その Jones 骨折も今では健診が増えていて、事前に予防するような研究が進んでいて、

1.8%で、早期に見つけ完全骨折を防げると言われております。

以下論文を読んでもらえたらよりわかると思います。

http://www.bookhousehd.com/pdffile/msm209.pdf

私自身も、jones骨折の既往や足定圧を調べて、

Jリーグのチーム、母校の習志野高校サッカー部、ライバルの選手権優勝を何度もしている高校のフィジカルチェックのデータを集めて、

2008年にスパインのマドリッドであったヨーロッパ整形外科学会で発表しました。

(当時、賞金の10万円もらえるとのことで、お世話になった人にお礼もさることながら、舐められてはいけないと表彰式のためのスーツにほぼ全額注ぎ込んで、式の壇上で色々考えて考えてここんな感じで受け答えかなあってシミレーションして、、、)

結局何聞かれてるかわからずに

「サンキュー」

しか言えず完敗😭

やけ酒して結局だいぶんマイナスになったのはいい思い出で、

そこからそのJones骨折の研究で、

フランス🇫🇷、スペイン🇪🇸、デンマーク🇩🇰、ドイツ🍺🇩🇪、韓国🇰🇷、オーストラリア🇦🇺等行かせてもらって、

でも、発表もさることながら質問やディスカッション、ましてや論文なんて書けない学会でした。

結局、英語ができないことを実感して、オーストラリア留学を決めて今に至るわけですが、

そんなJones骨折。

昔はあんまりなかったんです。

ただ、スパイクがよりグリップをつかめるように

「ハの字」いわゆる「ブレード型」になったり、

練習環境が土のグランドから人工芝に変わったことで圧倒的に増えた怪我なんです。

身体だけでなく、環境や道具でも怪我が変わるんだと、そこをスタッフや監督のとも相談することが大事だと知らされた怪我です。

オーストラリアではあまり多くないんです。

というのもオーストラリアはほぼ天然芝ですし、練習量も日本のように週6回とかではない等考えられますが、もしかしたら白人系には少ないとかあるのかもしれない(人種によって多い少ないがある怪我もあるんです)。

Jones骨折は日本にも研究会があって有名なドクターを中心に取り組みをしているので、ぜひまた紹介させてもらいたいと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございます。