以前、Part1でアブストラクト(要旨)を読んでおもしろければ本文を読み進める

ということを書かせてもらいましたが、

Part2ではどの論文を頑張って読めばいいかということに焦点を当てていきたいと思います✏️

ご飯を食べにレストランに行くのに🍻🍽

自分の好きな美味しいお店を見つけたいわけですが、

一軒一軒行って、ここが美味しいと発見するのには

時間も労力もお金もかかります。💸

そこで、食べログみたいなものを見て点数が高いお店に行くと思いますが、

それと全く同じで、論文にもそういう点数がつける方法があります。

Pedro scaleというオーストラリア発症の論文版 食べログです。

私の記事でもいろいろ論文の翻訳をさせてもらっていますが、

よく患者さんから、

ドクターグーグル先生はこういうことを言ってますけどどうですか?

とか、

これをやればいい❗️と言われましたがどうですか?

と聞かれますし、みなさんもよく聞かれると思います。

患者さん側も情報を検索すれば、いいものから怪しいものまで色々と出てくると思います。

エビデンスがない(実験で立証されてないもの)ものを紹介はしたくないので、

上にあるような論文で優秀な先生方が調べてくれたもの、

それを統計学的に証明できているものを紹介したいです。

ドクターグーグル先生よりは論文を読むようにしていただきたいです。

そんな中、医療従事者の論文の中でどのようなものがいいかは、、、

簡単に言うと先ほど述べた論文版食べログで、論文のクオリティを評価します。

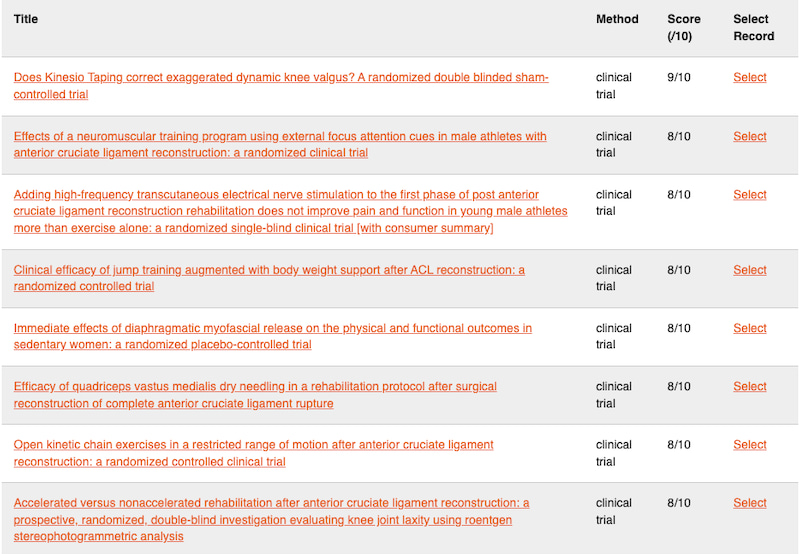

オーストラリアではPEDRO SCALEという物が使われていて、

東大と同等レベルと言われるシドニー大学(世界ランキング40位、東大は35位、まあ何で順位をつけるかによるので一概に言えませんが)が開発して使っているツールで、

10点満点で高いほどクオリティがいいと言われています。

点数の付け方、対象者がしっかりしている、治療効果にバイアスがかかっていないか等々、

項目がある論文版 食べログです。

ぜひ、点数の付け方を勉強するオンラインコースなどもありますので見てみてください

ただ、付け方はわかってもつけるのが大変!という方がほとんどだと思うので

先生方が既につけてくれたものを検索できるページが一緒にあります。

調べたい項目、

例えばACLと入れると、最新ではないですが2〜5年くらい前までのものが出てきます。

また、250件程度の論文が出てきて、点数がついたものが出てくるので、そこから点数の高いものを読むというのを私はしております。

そんな内容で実際に論文から患者さんにどのような治療の優先順位をつけて考えていくといいのか、ということをエビデンスに基づいて話しております。

宣伝で申し訳ないですが、以下の三つの講義を、私、葛山元基が噛みながらも、90分間あつい思いで語らせてもらっています。

(本当は飲みながらもっとくだけてディスカッションした方がいいのですがが、、、🍺)

【Encounter さんのオンライン授業】

【オーストラリアの理学療法におけるevidenceの活用方法】

似たようなものも日本の大学や病院でやらせてもらっております。

今年は日本に帰る予定ですので、またコロナ前のように皆さんにお会いさせてもらえたら嬉しいです。

(楽しみは飲み会🍻ですが)

よろしくお願いします🤲