オーストラリア ブリスベンでは、まだ洪水の影響を受けている地区もあったり、その雨雲たちが南下してシドニーのあるニューサウスウェールス州で洪水も発生しています。昨年は山火事で苦しんだり、自然の恐ろしさを感じるこの頃です。

ちなみに自分のサッカークラブのグランドも水浸しでした。

この写真は通常時⚽️(Before)

先週の日曜日(After, 上の写真の左奥から撮っています)

今回はしっかり論文を訳そうと思います。

題名の通りシンスプリントについてです。

私自身もスポーツ現場に関わらせてもらったり、年に一回を目標にマラソンも走ります。

そこで、多くの方々が、シンスプリント(スネの内側の痛み)を、訴えています。

ちょっとその前に、

私は30歳で仕事を辞めて結婚もしてましたが、オーストラリア留学を決め、キャンベラ大学大学院に入学しました。

その時の大学院の担任の先生が、Phil Newman と言う筋骨格系やスポーツの先生でした。

自分も日本ではフィジオだったということもあり、研究やスポーツの面でいろいろとお世話になった先生です。

ゆっくり話す英語は外人の自分にも聞き取りやすく、授業もスライドは少ないのにいろいろと臨床の話をしてくれて、好きな先生でした。(きっと学部で入っていたらテスト範囲も絞れないし、いい先生だとは思わなかったと思いますが)

そして、おじさんですがイケメンです😊笑笑

詳細はキャンベラ大学のホームページを。

Phillは、家族を日本に置いてきて、オーストラリアで1人で英語も碌にできずに来ている日本人に優しくしてくれ、いろいろ気にかけてくれました。

実習へ行くのにIELTS7.0が必要とか、日本からの犯罪証明や、子供を治療できる資格の準備、等々いろいろ親身になってくれました。

前置きが長くなりましたが、今回の論文はそのPhillの論文です。

Open Accessなので英語の勉強をしたい方はぜひ読んでみてください。

お前、エコ贔屓しているだろうと言われるかもしれませんが、この論文、2013年に発表されて157本の他の論文に引用されているんです。

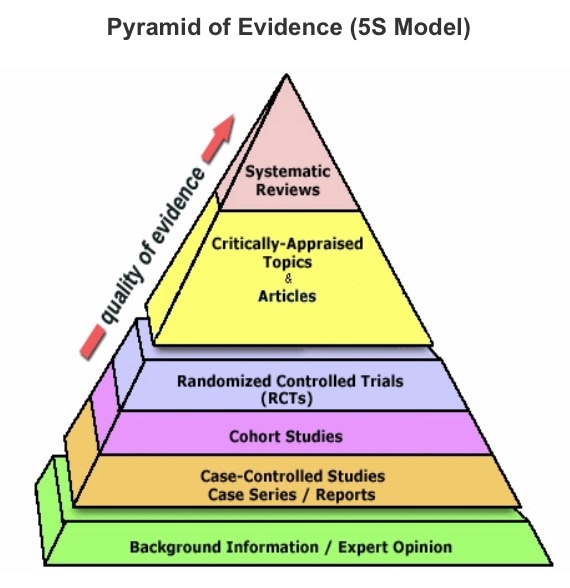

それだけ読まれていて、しかもメタアナリスという方法で論文をいくつも集めて、シンスプリントに関係する要素に統計をかけて、関与がどのくらいあるかと考える論文の中ではレベルの1番高い論文なのです。

(このピラミッドでは一番上のレベルの論文です)

Qualuty of ebidence より引用

Levels of quality of evidence pyramid.

本題に入ると、ランナーのシンスプリントはとても多いですが、

どのような要素が本当に関わっているか、原因を統計学的に見ています。

原因がわかれば治療の役にも立てますよね。

発生頻度:

ランナーの約35%に発症

原因:

繰り返しのランニングによって、脛骨内側に繰り返しの負担がかかり、後脛骨筋、脛骨の内側の骨膜、ひらめ筋に遠伸性の負担がかかり、炎症が起こったり、悪い場合は疲労骨折までにもなる疾患です。

1.骨へのストレス

2.骨膜の炎症

3.慢性のコンパートメント

4.膝窩動脈の絞扼

が組み合わさって起こります。

論文の図1

平均治癒期間:

(論文の中で18分のランニングができるまで)

102-108日 約3-4ヶ月

90%のランナーが18分のランニングは250-300日 約8-9ヶ月かかっている

足底板の使用 リスク比:2.31

(足定板を使う方が2.31倍シンスプリントになる可能性が増える)

女性:リスク比: 1.71

(女性の方が1.71倍シンスプリントになりやすい)

以前のシンスプリントの既往: リスク比3.74

舟状骨の低下(Navicular Drip test) 10mm 以上: アーチが下がる扁平足 リスク比:1.99 (1.99倍なりやすい)

低いBMI: 18.5以下 リスク比1.16

高いBMIもリスクが高い

ランニングの経験が浅い(2-3年以内)

対策:

フォーム

走るステップが1分で164以下の選手はピッチ数174以上の選手に比べ、シンスプリントになりやすい。(歩数が多い方がなりにくい)

小股でピッチ走法(ストライド走法よりもリスクが少ない)

ふくらはぎの柔軟性

足底板はリスクファクターとして挙げられるので使わない方がいい(しっかり日本の技術人に合わせて作ると違う結果が出ると思うので、自分も勉強したんですが、自分はまだまだですが、入谷式足底板の先生方論文書いてもらいたいです)

エクササイズ

カープレイズ(遠心性)

ストレッチ

ランニングプログラム(文献からの例)

The treatment of medial tibial stress syndrome in athletes; a randomized clinical trial

3日痛みが痛みが1/10以下であれば次のフェーズに進んでも良い

Phase 1

トレットミル 2分:時速10kmラン2分、時速6km歩行を4セット計16分

Phase 2

トレットミル 2分:時速12kmラン2分、時速6km歩行を4セット計16分

Phase 3

コンクリート(外):3分ラン2分歩行を4セット20分 ランニング:強度1もしくは2

Phase4

コンクリート(外):3分ラン強度2もしくは3、2分歩行を4セット20分

Phase5

コンクリート(外):16分ラン 強度1もしくは2

Phase6

コンクリート(外):20分ラン 強度2、もしくは3

強度の定義:

強度1: 軽いジョグもしくは

強度2: 話しながらジョグ可能なペース

強度3: 離せない程度のスピード

この治療を絶対したら良くなるということではありませんが、患者さんの状態によってどのようにプログラムを組み合わせる等、ぜひご相談ください。

自分も怪我に気をつけてサッカー、そして去年はコロナでダメでしたが、年に一度はマラソン大会に出るので自己ベスト目指してトレーニングしたいと思います。

(数年前のシドニーマラソンで以前の職場の先生と同僚と、ちなみに女性は2時間50分台のアスリート)

というわけで長くなりましたが、読んでいただきありがとうございます。