「ぎっくり腰で動けない、、、」

「腰が痛い、、、」

皆さんもお父さんから、お母さんから、パートナーから、そしてあなた自身から

よく聞く言葉ではないでしょうか?

それもそのはずです。

腰痛は一般的に、生涯で80%の人が発生すると言われています。

腰痛の有訴率は 25〜35%程度(3−4人に一人は腰痛がある)であり、

性差をみると,男性で 25%前後,女性で 30〜40%と,女性にやや多いです。

(厚生労働省.平成 19 年国民生活基礎調査.)

よく皆さんもぎっくり腰になったとか、ヘルニアがでて腰が痛い、というような感じで聞くことがあると思います。

ぎっくり腰はよく聞きますが、これは診断名ではなくあだ名のような感じで、それぞれ原因によって病名が異なります。

もちろんその原因によってフィジオや医師の対応も異なります。

関節由来、筋肉由来、神経由来、靭帯由来、椎間板由来等によって変わってきます。

「これをやれば腰痛は改善」

という謳い文句のアプローチは少し、??(ハテナ)です。

「これをやればこの腰痛には効果的」

という方が信頼しやすいかと思います。

腰には5つの骨があり、それぞれ骨の間に椎間板というクッションのようなものがあります。

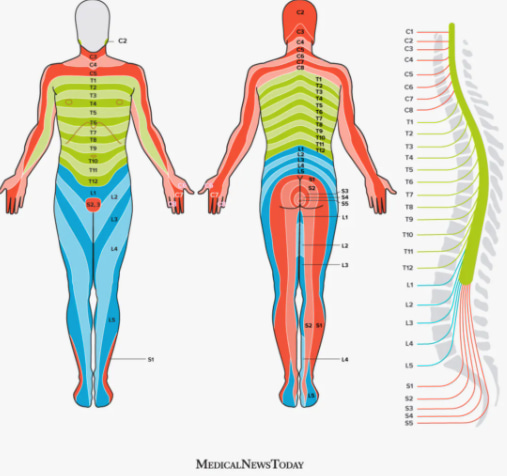

骨の間の脊柱管から神経が走っていて、下肢に続いていきます。

ただ、それぞれの腰の神経は痛みが出る場所が変わってきます。

それをデスマトームと言って

腰の5番目の神経は足背の感覚を、

4番目はスネの前、

3番目は太腿から膝というように決まっています。

ここで、腰が痛いというのは聞くけど足が痛いって聞く人ってもう少し少ない?ような気がしませんか?

そこでもう少ししべてみると、神経症状で椎間板ヘルニア由来は5-10%に過ぎないと言われています。

要は

ヘルニア=痛み

ではないということなのです。

もう少し見てみると、

腰痛の中でヘルニア由来は7%程度

そして、面白い論文では

腰痛ののない20代から80代までのMRIを撮った研究がありました。

もう一度、対象は痛みのない方です。

椎間板ヘルニアは無症状の患者さんの

20代でも30%

30代で40%

40代で50%

60代で69%

70代で77%

80代では84%

にあります。(Brinjikji 2015)

MRIの精度が上がりこのように以前はわからなかったことがよりわかりすぎるになるということもあります。

テレビが4Kになって画像が綺麗に映りすぎて女優さんの肌のちょっとしたしみが写るようになってしまったというような感じでしょうか?

(普通にあったらめちゃめちゃ綺麗なのに、、テクノロジーが発達しすぎて、、、逆に困るというような感じでしょうか?)

痛みとヘルニアの頻度には強い相関がないのです。

もちろん大きなヘルニアで痛みがあって神経症状がある患者さんもいるのは事実ですが、ヘルニアがあるから痛みがあるとは違うということです。

ですので手術をするのは全体の10%以下と言われています。ヘルニアをとっても痛みが取れないということもあります。

椎間板は硬めのゼリーのような素材でクッションの役割があるものですが、椎間板ヘルニアがどのくらい継続しているかという報告ですが、

椎間板ヘルニアは3−6ヶ月で46%以上が吸収されてなくなっているのです。

トータルは88%が吸収されます。(もちろんまた出ることはありますが):

数年前のヘルニアで今も痛いということは少ないということなのです。

器質的疾患とのかかわりは?

子供:70%が抱える

スポーツ:ウエイトリフティング、ボート、ボディビルはリスクが高い

他にも

うつ(32% vs. 16%),

アルコール依存症 (64.9% vs. 38.8%),

と少し高くなっています。

長くなってすみませんが

よく体が固くて腰が、、、ということもありマッサージでよくなるおいうこともあるかもしれません、

腰痛の中で

Hypo(硬いタイプ)は74%

Hyper(ゆるいタイプ)は26%

と報告があり緩いタイプ(ダンサー等)に徒手療法は

効果が少ないことも言われています。

ですので腰痛で誰でもマッサージというわけにもいかないのです。

1.運動療法:体幹の筋力・持久力向上、コアエクササイズ等

(運動が1番効果あり)

2.教育指導: 日常生活動作への早期復帰、運動を極力

3.徒手療法:痛みの軽減。特に急性の可動域制限を伴う腰痛

4.神経モビライゼーション:亜急性、また、慢性の下肢の痛みを伴う腰痛

5.牽引療法:下肢に痛みが伴う急性、亜急性、慢性の腰痛には効果少ない

6.針治療;筋肉由来の腰痛には効果があることも。

腰痛は比較的再発率が高い印象

(昨年来てくれた患者さんがまた今年もということがよくあります)

データでは、

1年後に痛みが軽減する割合は20%

まとめ:ムーヴメント(動くことが)1番の薬

よくどの姿勢が一番いいですか?等聞かれますが、もちろん仕事している姿勢、パソコンの配置等、運転中の姿勢は大事ですが、

Your Best Posture Is Your Next Posture

(あなたのベストの姿勢は次の姿勢です)

同じ姿勢でいるのが一番問題なので可能な限り同じ姿勢を避けるというのが一番いいようです。

どのような対応をしたらいいか等はフィジオや医師と相談してもらってその人にあったアプローチが良いかと思います。